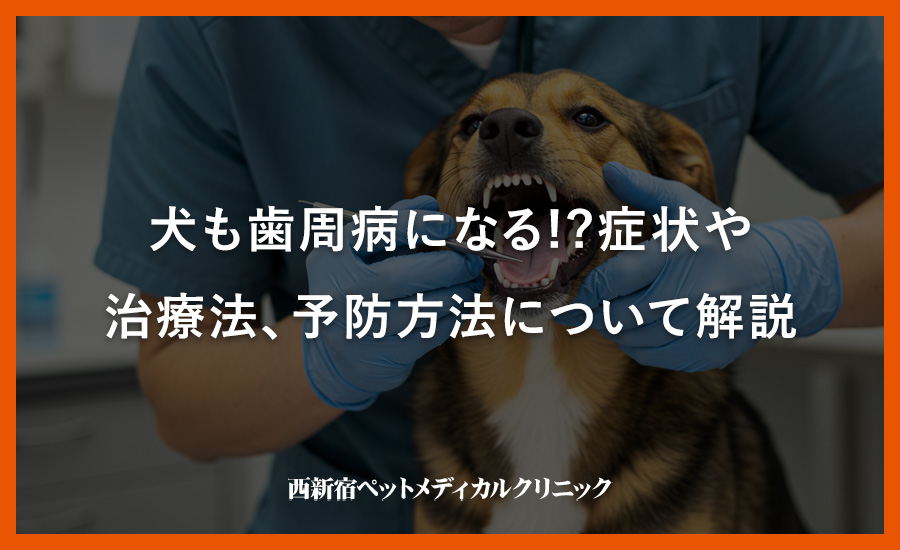

“私たち人間は、歯周病になるリスクがあります。

同じように、実は犬も歯周病になるのです。

犬も3歳を超えると8割もの犬が歯周病を発症していると言われています。

ここでは、身近な病気にも関わらず、意外と知らない犬の歯周病についてご紹介いたします。

犬の歯周病とは?

歯周病は、人間の口腔疾患でもあるので、ご存知ない方はいらっしゃらないでしょう。

犬の歯周病も人間と同じく、口のなかの疾患です。

歯周病が進行して重症化すると、口のなかだけでなく、その影響は身体全身に及ぶ恐れがあります。

実は、歯周病は怖い病気なのです。

犬の歯周病の症状

それでは、犬の歯周病の症状についてみていきましょう。

食事ができなくなる

歯周病が進行すると、痛みを覚えるようになります。

ご飯を食べると、痛みがある、痛みがあるからご飯を食べなくなる

このような悪循環が見られ、やがて食事ができなくなります。

顔が腫れる・頬に穴があく

歯周病の炎症がひどくなると、膿が溜まって頬や目の下あたりが腫れることがあります。

さらに進行が進むと、歯の根元に膿が溜まって、頬の穴があくこともあるのです。

ここまでひどくなると、ほんの少しの刺激でも激痛が走るため、ワンちゃんもかなり辛いと思います。

腫れに気づいたら、早めに動物病院を受診しましょう。

顎の骨が折れる

歯周病になると、歯を支えている土台の骨が溶けてきます。

これによりちょっとした衝撃で骨折するリスクが高くなります。

特に注意が必要なのが、小型犬です。

小型犬は、顎の骨も小さいため、骨が折れやすくなっています。

ドッグフードを噛んだだけでも骨折したり、おもちゃを咥えただけで、少し高いところから飛び降りただけで骨折することもあります。

内臓の病気

歯周病菌が血管内に入り込んで各臓器に運ばれたことにより、各臓器の働きが悪くなるケースもあります。

歯周病から、腎臓病、肝臓病、肺炎、心臓病などを引き起こすケースも少なくありません。

歯周病は、決して口腔内の病気だけではありません。

全身へと広がることもあるということを覚えておきましょう。

鼻水やくしゃみが出る

犬の歯の根元に細菌が溜まり、膿が発生すると、鼻腔へ影響が及びます。

鼻から、鼻水や膿、出血が出ることがあります。

それに加え、くしゃみも出やすくなります。

小型犬にとって、くしゃみの衝撃は大きなものです。

くしゃみの反動で顔を床にぶつけることもあります。

またくしゃみがで始まると止まらないこともあるため、犬にとっては大きな負担となります。

歯周病の進行について

歯周病は、初期・中期・後期の大きく3段階に分かれます。

それぞれの進行具合についてみていきましょう。

初期

歯茎が少し赤いぐらいの症状から始まります。

そのほかに目立った症状もないので、飼い主さんは気づきにくいのです。

初期に口腔内で起こっている現象についてご説明しましょう。

歯の表面には「ペリクル」という膜が形成されています。

この膜に食べカスや細菌が定着することにより、プラーク「歯垢」となります。

ここにカルシウムやリンが付着することにより「歯石」となります。

中期

細菌を含んだ歯垢や歯石が増加していくと、歯肉に炎症が生じてきます。

赤く腫れているのが見てわかるようになります。

同時に、口臭が気になってきます。

歯茎が痩せてきて出血している箇所も出てきます。

中期になってしまうと、歯垢は歯周ポケットに入り込んでいるので、飼い主さんが除去することは難しくなります。

後期

細菌感染は、歯の根元にまで達してきます。

歯の土台となる組織へも炎症が広がります。

これにより、歯周炎が進行し、歯槽膿漏を引き起こします。

ここまで来れば、かなり重度の歯周病だと言えます。

犬はご飯が食べられなくなり、歯周病菌が全身にまわりはじめ、他の疾患が起こる可能性が出てきます。

歯を支えている歯肉と歯槽骨まで感染し炎症が進んで来れば、歯がぐらついてそのうち抜けてきます。

また前述のように、顎の骨が溶けることもあります。

上顎の骨が溶けてしまうと、歯の根元に空いた穴が鼻の穴と繋がってしまうことがあります。

これを口腔鼻腔ろうといいます。

ここまで進行してしまうと、周囲の歯肉を引き寄せて穴をふさぐ処置が必要になります。

一方、下顎の骨が溶けると、下顎骨の骨折という重大な合併症を引き起こす恐れがあります。

歯周病の治療について

歯周病の初期段階であれば、歯石除去ですむ場合がほとんどです。

ぐらついている歯や、膿が見られる歯の場合は、抜歯が行われることが多くあります。

また、歯周病菌による炎症を広げないために、投薬治療も選択肢のひとつです。

痛みどめや抗生物質を投与しつつ、犬の状態を注意深く観察しながら内科的治療を進めていくことになります。

歯周病の予防方法について

歯周病の予防に効果的なのは、歯磨きです。

犬は歯磨きが必要ないと思っている飼い主さんもいるかもしれません。

野生の犬は、自然界にある硬い食べ物を食べることで自然に歯磨きのような効果が得られていますが、飼い犬の場合は、野生の犬と違い、柔らかいフードやおやつを食べるので、歯垢が残りやすく、そのため、歯周病になりやすいのです。

愛犬のお口を守るためにも、歯磨きは大変重要です。

ただ、犬は歯磨きが苦手です。

子犬のうちから歯磨きの習慣をつけておくことが大切です。

表面だけでなく、歯の隙間に入り込んだ食べ物カスを取り除くイメージで歯磨きをしっかりとしてあげましょう。

まとめ

犬の歯周病は、初期段階では気づかないことも多く、気づいたらすでに進行していたということも多くあります。

ひどくなると、全身に病気が広がる恐れもあるため、歯周病を軽くみてはいけません。

年齢を重ねるほどに、歯周病リスクも高まる</em,>ため、子犬のうちから歯磨きに慣れさせるようにしましょう。

飼い主さんの毎日の歯磨きケアが、歯周病から愛犬を守ります。”

この記事の監修者

獣医師 宮尾 岳

西新宿ペットメディカルクリニック 院長

新宿区の西新宿ペットメディカルです。

動物が病気になったときに治療することだけが獣医療ではありません。

日々の予防を喚起するのも自分の務めです。

日常の些細な疑問やケアからでも病院へ相談、もしくは足を運んで頂ければ幸いです。